「仕事中に締め付けられるように痛む…」

「週末になると決まってズキズキと痛みが襲ってくる…」

国民病ともいわれる頭痛ですが、痛みの種類や発生メカニズムは人によって異なり、大きく分けて3つのタイプがあります。

ご自身の頭痛のタイプを知り、病院での

標準治療(薬)と鍼灸治療の得意な分野

を組み合わせることで**「治りにくい頭痛のループ」**を断ち切ることができます。

1. まずチェック!あなたの頭痛は何タイプ?

鍼灸治療の有効性を高めるためにも、まずはご自身の頭痛がどのタイプに当てはまるかを知ることが重要です。

2. タイプ別:標準治療と鍼灸治療の役割

それぞれの頭痛に対して病院で行われる標準治療と

鍼灸治療がどのように貢献できるかを解説します。

A. 緊張型頭痛(最も鍼灸の得意分野!)

🎯 原因

首や肩、背中の筋肉の過緊張が主原因です。

筋肉の凝りが血管を圧迫し、血行不良や老廃物の蓄積、さらに神経を刺激することで痛みを起こします。

🩺 標準治療

筋弛緩薬、鎮痛薬、漢方薬など。

✨ 鍼灸の役割と治りやすさ

-

役割: 緊張型頭痛は、鍼灸治療が最も得意とする分野です。薬で効きにくい深部の筋肉の緊張を鍼で直接緩め、根本的な血流を改善します。

-

治りやすさの目安: 原因が筋肉の緊張に明確にあるため、比較的治りやすいとされ、一般の治療院では数回から10回程度の継続的な治療で症状の改善と安定化が期待できます。なお当院では1~2回で治ります。

B. 片頭痛

🎯 原因

ストレスや特定の刺激(光、音など)によって三叉神経が興奮し、脳血管が拡張して炎症が起こることで激しい痛みが起こります。自律神経の不安定さが深く関わります。

🩺 標準治療

トリプタン系薬剤(血管収縮作用)、CGRP関連薬(予防薬)、鎮痛薬。

✨ 鍼灸の役割と治りやすさ

-

役割: 当院の考えでは、頭の周囲の血流をよくすることで、片頭痛の原因になる血管への血流を減らします。一般的な施術でも発作の頻度や強度を減らす予防効果が期待できます。また鍼灸で自律神経のバランスを整え、**神経の過敏な状態(興奮しやすい体質)**を改善します。

-

治りやすさの目安: 一般的な施術では薬の効果をサポートし、体質改善を目指すため、3ヶ月以上の継続が必要です。当院のカルテ上では「3回/週2回前後」の方が多い結果です。発作のない「予防期」に定期的な治療を行うことも重要だと考えます。

C. 群発頭痛

🎯 原因

非常に強い痛みで、原因は完全に解明されていませんが、視床下部(体のリズムを司る)の異常と三叉神経・自律神経の関与が指摘されています。

🩺 標準治療

高濃度酸素吸入、トリプタン注射薬、ステロイド、カルシウム拮抗薬など。

✨ 鍼灸の役割と治りやすさ

-

役割: 原因が解明されていないので標準治療の補助となります。現在原因として考えられている三叉神経や視床への刺激は鍼灸でも行えるため、目の奥や首の緊張を緩め、痛みの強度や持続時間を軽減させることを目標とします。

-

治りやすさの目安: 治療には専門的な知識が必要で、群発期には西洋医学の治療が必須です。鍼灸は、群発期を乗り切るための症状緩和や、次の群発期を予防するための体質改善(自律神経の調整)に有効性を発揮します。

3. 鍼灸治療が頭痛にできること(根本改善戦略)

薬は「出た痛み」を止めることに優れていますが

鍼灸治療は一部の「出た痛みの原因」と**「痛みを出す体質そのもの」**にアプローチできます。

① 自律神経の安定化

片頭痛や群発頭痛、慢性的な緊張型頭痛の背景には、必ずストレスや疲労による自律神経の乱れがあります。

鍼灸で、脳と体のリラックスを促し(副交感神経を優位に)、頭痛が起こりにくい体質を作ります。

② 筋膜・深部筋の緊張解放

特に緊張型頭痛の場合、頭痛の原因となる首・肩・背中の深部の凝りは、マッサージでは届きません。

鍼は硬くなった筋膜や奥深い筋肉を直接刺激し、血流を一気に改善させ、痛みの根本を解消します。

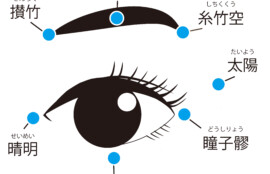

下の図は頭頂部の頭痛な場合に刺激するトリガーポイントの一例です。

③ 予防効果と薬のサポート

片頭痛では、予防薬の服用と並行して鍼治療を継続することで、

発作の頻度が減り、服用する鎮痛薬の量を減らせる可能性が期待できます。

長年続く頭痛にお悩みの方は、まずはご自身の頭痛のタイプを知り、

薬と鍼灸を組み合わせた「根本改善戦略」を始めませんか?

城ヶ崎さくら並木の鍼灸院

-

電話番号: 0557-51-3663

-

インターネット予約: [頭痛専門治療のご予約はこちら] (https://kenkounihari.seirin.jp/clinic/1195/reserve)

-

駐車場: 完備しております。